文/梁䕒鎂 諮商心理師

留下來的人—面對熟人離世的心理歷程與自我照顧

近日,台灣發生了許多令人心痛的事件,無論是公眾人物的驟逝,還是突如其來的意外,都讓人深刻感受到生命的脆弱與無常。當我們面對親人、朋友,甚至是熟識的人離世時,留下來的人往往經歷一段複雜的心理歷程,而這樣的歷程沒有標準答案,每個人的哀悼方式也不盡相同。

一、面對熟人離世,留下來的人可能會有哪些心理反應?

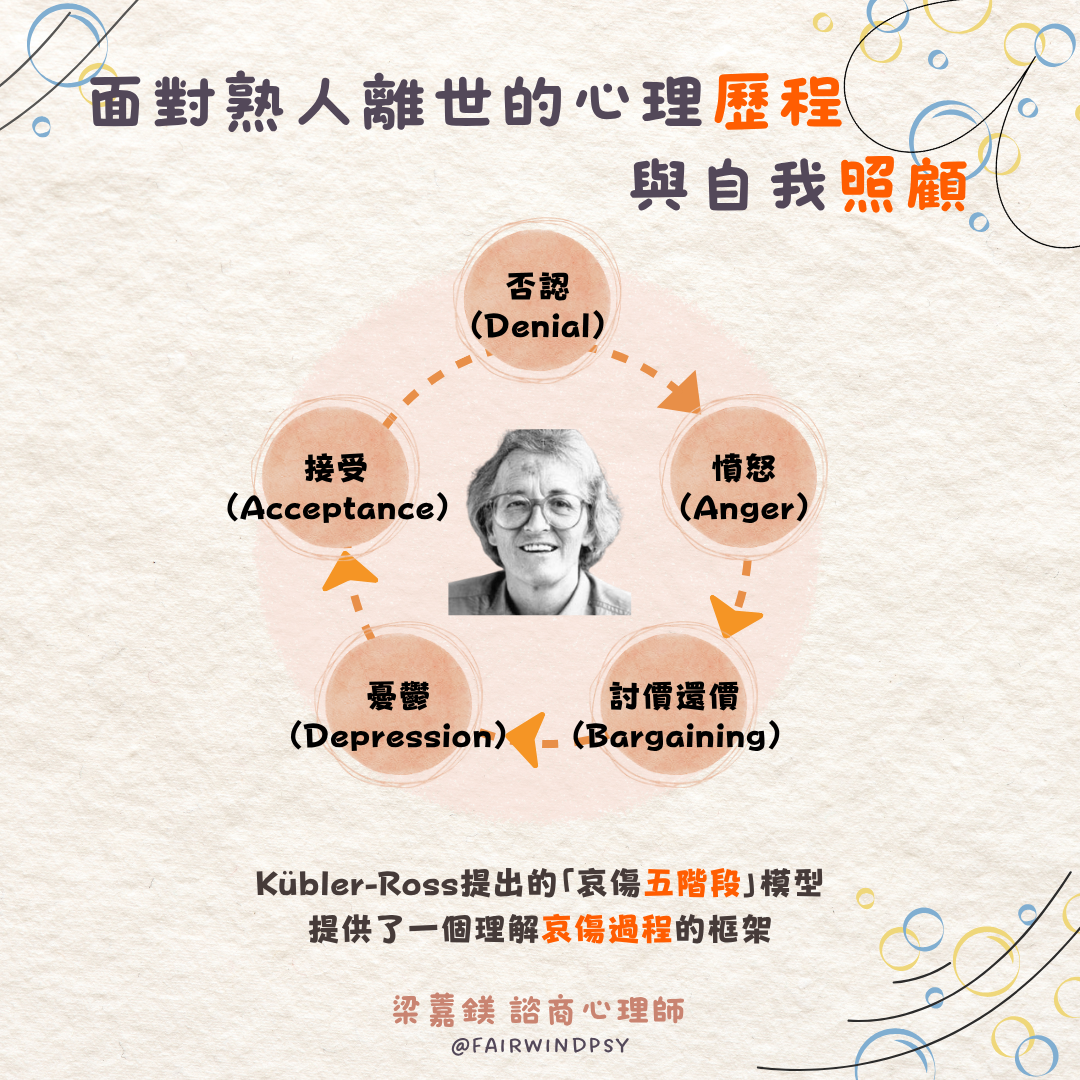

哀傷(grief)是一種自然的情緒反應,而心理學家 Kübler-Ross 提出的「哀傷五階段」模型提供了一個理解哀傷過程的框架:

- 否認(Denial):剛得知消息時,可能會感到震驚、不敢置信,甚至覺得這不是真的。這是心理的自我保護機制,讓人暫時隔離痛苦。

- 憤怒(Anger):當現實逐漸浮現,人可能會對逝者、自己、甚至命運感到憤怒:「為什麼會發生這種事?」「如果當時……是不是就能避免?」這些情緒是正常的,不需要強迫自己壓抑。

- 討價還價(Bargaining):內心可能會浮現「如果當時我多做些什麼,是否能改變結果?」的想法,試圖尋找讓事情變得不同的可能性。

- 憂鬱(Depression):當失落感全面湧現,可能會感到極度悲傷、絕望,甚至影響日常生活與身心健康。這時需要特別注意自我照顧。

- 接受(Acceptance):最後,雖然傷痛仍在,但內心慢慢學會與這份失落共處,找到與逝者新的連結方式,繼續前行。

然而哀傷並不是線性的過程,這些階段可能會反覆出現,比如:看到他/她生前愛吃的東西、喜歡的公仔、手機跳出過往一起拍的照片回顧,都會在心裡引發陣陣波瀾,哀傷可以是好多情緒同時存在的。

留下來的人可能也常會聽到:「你應該要放下了」、「都過這麼久了,應該好了吧?」但事實上,哀傷沒有「應該」的時間表,也沒有標準答案,每個人哀悼的方式與節奏都不同,這並不代表誰比較堅強,或誰比較脆弱,只是「每個人的方式不同」而已。

二、如何照顧自己,面對哀傷?

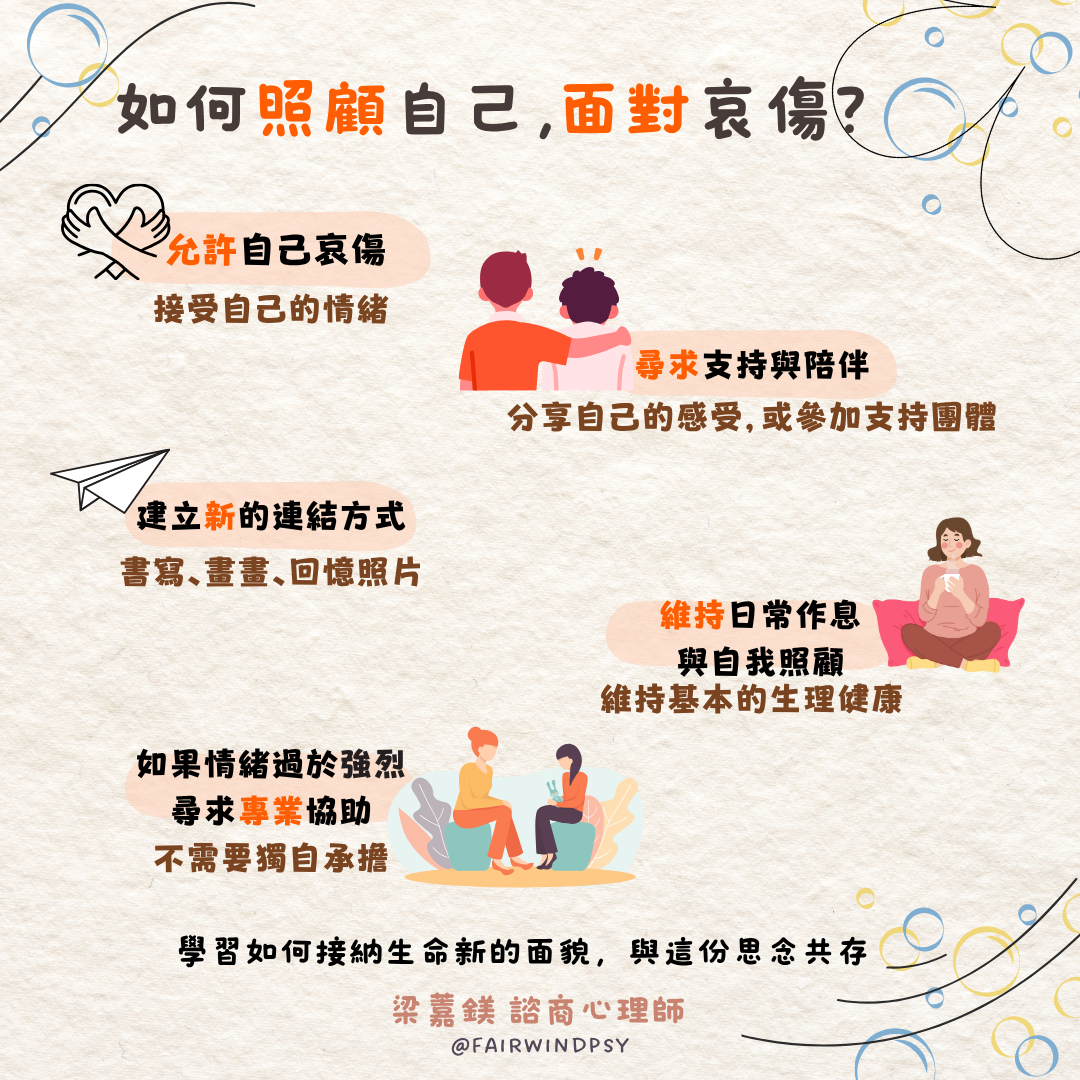

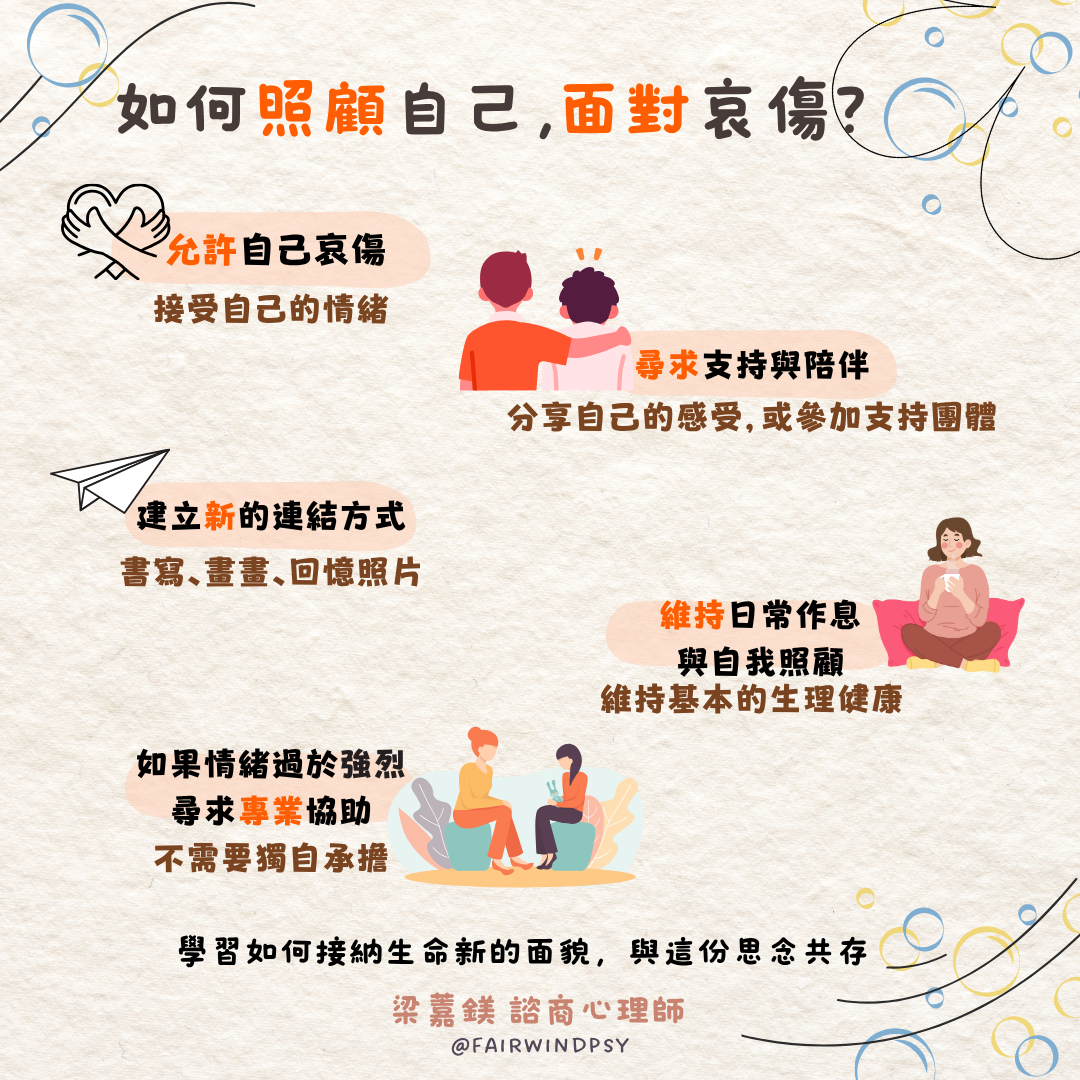

- 允許自己哀傷

無論是哭泣、沉思,還是感到失落,這些情緒都是正常的,不需要勉強自己「快點好起來」。接受自己的情緒,不批判、不壓抑,這是療癒的第一步。

- 尋求支持與陪伴

與信任的親友分享自己的感受,或參加支持團體,能讓自己不那麼孤單。當身邊的人離世,與其他同樣懷念逝者的人交流,也是一種療癒的方式。

- 建立新的連結方式

有人會透過書寫、畫畫、回憶照片,或是做一些逝者喜歡的事,來延續他們的影響力。例如,在特別的日子寫信給逝者,或是在心中對他們說話,這些做法都能幫助我們緬懷與調適。

- 維持日常作息與自我照顧

哀傷期間,飲食、睡眠與運動常常受到影響,但維持基本的生理健康有助於心理的復原。

- 如果情緒過於強烈,尋求專業協助

如果哀傷導致長期失眠、憂鬱、無法正常生活,甚至產生強烈的內疚感或無望感,請不要害怕尋求專業的心理諮商或治療。哀傷是深刻的情感,但我們不需要獨自承擔。

熟人離世是一種難以言喻的痛,但哀傷的歷程並不是一場與痛苦的對抗,而是學習如何接納生命新的面貌,與這份思念共存。給自己時間,允許自己感受,也給自己機會,慢慢走向新的日常。逝者曾經帶來的愛與美好,是死亡帶不走的,會在我們的生命中以不同的方式延續下去。

採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制

採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制